ENEOS、環境省の「令和7年度海洋資源を活用したCCUSに関する調査検討業務」を受託

海洋資源を活用したCCUSの推進及びエネルギー起源CO2削減

ENEOS株式会社は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所(PARI)と共同で、環境省より「令和7年度海洋資源を活用したCCUSに関する調査検討業務」を受託した。

本業務は、CO2吸収源対策としての「ブルーカーボン」拡大を目指し、深海域における海藻類の挙動や周辺環境に及ぼす影響等について調査・検討を行い、海洋資源を活用したCCUSの推進及びエネルギー起源CO2削減に資することを目的としている。

共同受託機関は、JAMSTECが海洋の総合的な研究開発機関として深海調査を担当し、PARIがブルーカーボンおよび生態系研究のシミュレーションモデルを活用した分析を担当。ENEOSはブルーカーボンの調査・検討を全体総括として推進する。

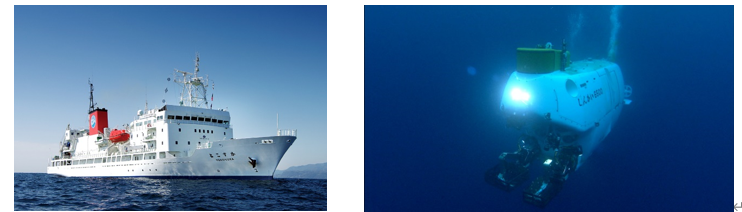

業務の具体的な内容は、深海における海藻類の挙動把握ならびに海藻類による深海域への影響評価であり、潜航を含む船舶調査や、炭素貯留量の把握及び影響評価についてのシミュレーションモデルを使った検討等を3者共同で行う。特に、深海域での藻類の挙動把握等については、「しんかい6500」による潜航調査での動画撮影、サンプリングおよび分析などが計画されている。深海域周辺環境への影響評価等については、マッピング調査、堆積物分析調査など、並びにシミュレーションモデルを活用した分析が実施される。船舶調査では、世界トップクラスの潜航能力(最大潜航深度6,500m)を持つ有人潜水調査船「しんかい6500」および深海潜水調査船支援母船「よこすか」の活用が予定されている。

ENEOSはこれまで、海草・海藻藻場再生事業においてカーボンクレジット(Jブルークレジット)の認証・取得や、産官学連携による大規模ブルーカーボン創出の検討を進めてきており、これらの知見を活かして本業務を通してブルーカーボンの取り組みを加速させる。

ブルーカーボンは、地球温暖化対策計画において期待が寄せられている分野で、2025年2月18日に閣議決定された同計画では、沖合ブルーカーボンについて「海藻を生産・育成することで温室効果ガスを吸収し、深海に貯留・固定し、吸収量として算定・評価する取組」として位置づけられている。また、本業務の名称にも含まれるCCUSは、Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略であり、環境中の二酸化炭素を分離・回収し、その利活用や貯留を行うもの。

ENEOSは、Scope1, 2のCO2排出量を2040年度までに2013年度対比73%削減、そして2050年度までにカーボンニュートラルを実現するという目標を設定しており、自然吸収増加に向けて取り組んでいる。本業務は、カーボンニュートラル社会の実現に向けたCO2の自然吸収増加に向けた取り組みの一環であり、これを推進することで温室効果ガス排出削減に貢献することを目指す。