低コスト成膜技術で困難だったアルミニウム系材料の太陽電池導入が可能

産業技術総合研究所(産総研)ゼロエミッション国際共同研究センター多接合太陽電池研究チーム 菅谷 武芳 研究チーム長、庄司 靖 研究員、大島 隆治 研究チーム付、牧田 紀久夫 招聘研究員は、大陽日酸と共同で、次世代太陽電池普及の鍵となるハイドライド気相成長(HVPE)法によってアルミニウム(Al)系材料の成膜と、その太陽電池応用を可能にする装置を開発した。

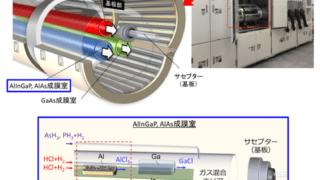

HVPE法は、従来の成膜技術よりも安価な原料で高速に成膜できる技術で、特にIII-V族化合物太陽電池の低コスト化技術として期待されている。しかし、太陽電池の高効率化や薄膜化に必須のAl系材料の成膜に課題があった。今回、反応炉内部でAl原料を500°Cの低温で加熱できる装置を開発し、石英反応炉と反応しにくい三塩化アルミニウム(AlCl3)を発生させることで、アルミニウム・インジウム・ガリウム・リン(AlInGaP)層やアルミニウム・ヒ素(AlAs)層の高品質な成膜が可能となり、太陽電池への導入を実現した。AlInGaPが導入されたインジウム・ガリウム・リン(InGaP)太陽電池では、表面近傍の電流損失が抑制され発電効率が向上した。また、AlAs層を用いることにより、作製時に必要な高価な基板と太陽電池層を分離でき、基板の再利用による低コスト化が期待できる。また、分離された太陽電池層は薄膜なので産総研保有の接合技術であるスマートスタックが適用でき、異種材料との接合でさらに高効率化と低コスト化ができる。今回開発した技術はIII-V族化合物太陽電池の低コスト化と高効率化に大きく寄与する技術であり、超高効率太陽電池を身近なものとする突破口として期待される。

産総研「高効率な多接合太陽電池の普及を加速させる技術を開発」

これまで2インチ基板を使ってHVPE法の研究開発を進めてきたが、今後は6インチサイズを成膜できる量産型HVPE装置を開発する。さらに、HVPE装置によって製造されたIII-V族化合物太陽電池をシリコンやCIGSなどの安価な太陽電池と接合させることにより、発電効率35%以上で発電コスト200円/Wの太陽電池の実現を目指す。