循環型ビジネス提案のアクポニが、日本エア・リキードと「海水アクアポニックス」の商業化で共同研究

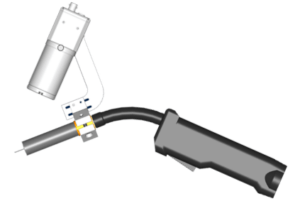

エア・リキードの酸素溶解技術と二酸化炭素溶解技術を活用

循環型ビジネス提案を行う株式会社アクポニ(所在地:神奈川県横浜市、濱田健吾 代表取締役)は、神奈川県藤沢市の自社農場「ふじさわアクポニビレッジ」で、日本エア・リキード、株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ(神奈川県横須賀市、コクスム・チョウ 代表取締役 兼 エア・リキード R&D Asia Pacific Vice President)と、海水アクアポニックスの商業化に向けた共同研究を開始する。本研究にあたり、同農場内に「海水アクアポニックス 未来ラボ 〜商業化モデル〜」を新設。共同研究は、海水アクアポニックス技術の確立および養殖・栽培品種の拡大を目的とし、2025年4月からの実施を予定する。

アクアポニックスとは、水耕栽培と陸上養殖を組み合わせた循環型システム。魚の排泄物が微生物によって分解され、植物の栄養源として利用、また、植物によって浄化された水を魚の水槽へ戻すことで、水資源の効率的な利用と環境負荷の低減に貢献する。

本研究では、アクポニによるアクアポニックス管理技術と、エア・リキードが培ってきた水産養殖における酸素溶解技術および水耕栽培に対応した二酸化炭素溶解技術を活用し、海水アクアポニックスシステムを利用したバナメイエビの養殖と、シーアスパラガスと海ブドウの栽培を行う。

また、エア・リキードの熱交換技術と大型工場建設のノウハウを活かし、将来的に工場などから発生する冷・温排熱をアクアポニックスに活用することを目指して、熱エネルギーの有効活用に向けたデータを蓄積する。これにより、持続可能な食料生産システムの構築に加え、エネルギー削減による二酸化炭素排出量の低減を実現、より環境負荷の少ないシステムの確立を目指す。

共同研究概要

- 実証場所:ふじさわアクポニビレッジ内「海水アクアポニックス 未来ラボ 〜商業化モデル〜」(神奈川県藤沢市長後)

- 実証期間:2025年4月より実施予定

- 規模:200平米

- 栽培品種:バナメイエビ、シーアスパラガス、海ブドウ

※海水アクアポニックスは2025年5月より見学・取材が可能。

共同研究のポイント

世界でも珍しい「商業規模の海水アクアポニックス」における実証

今回の共同研究においては、世界でも珍しい海水を利用したアクアポニックスシステムの実証を行う。従来のアクアポニックスは淡水利用が一般的だが、本実証では、日本の水産市場において大きな割合を占める海水魚の陸上養殖を目指す。近年、水産物の輸入量が増加し、国内自給率の低下が課題となる中、海水アクアポニックス技術の確立は、輸入コストの削減、輸送時の環境負荷低減、そして新たな水産ビジネスモデルの創出に貢献する。

アクポニは、2025年3月現在、全国で52件の農場導入実績があり、2024年には汽水アクアポニックスを用いたバナメイエビの養殖試験を実施した。本実証においては、多くの陸上養殖事業顧客への酸素供給実績を持つエア・リキードと協力し、アクポニが保有する技術とこれまでに蓄積したデータを活用することで、大規模な海水アクアポニックスシステムの技術確立を目指す。

酸素溶解技術、二酸化炭素溶解技術による生産物への影響を計測

本研究では、産業ガスメーカーであるエア・リキードの酸素溶解技術および二酸化炭素溶解技術を活用し、調査を実施する。アクポニでは、アクアポニックスの研究において、これらの技術を用いた調査は過去に例がないとしており、本技術により、水中の酸素濃度を最適化し、同体積空間での魚の出荷量増加と出荷までの時間短縮を目指す。また、二酸化炭素溶解技術を用いたpH管理と溶存ガス管理により、出荷までの時間短縮とメンテナンス性向上を図り、生産効率を向上させる。

シーアスパラガスや海ブドウ等の高付加価値作物を栽培

アクアポニックスでは、システム内で水を循環させるため、海水アクアポニックスでは、耐塩性の高い植物や海藻類を栽培する必要がある。本実証実験では、栄養価が高く、ヨーロッパやハワイ等で食べられている「シーアスパラガス」と、海水温の上昇や台風等の影響により、従来の海面養殖が難しくなっているとされる「海ブドウ」を栽培する。

現在、シーアスパラガスは輸入品のみ、海ブドウは輸入品のほか、沖縄など国内少数の生産者によってのみ販売されている状況。本実証実験では、養殖と並行して付加価値の高い生産物を栽培することで、アクアポニックス事業者の収益向上を目指す。

アクポニ 濱田健吾 代表取締役のコメント

「日本の魚食文化を天然資源に頼らず維持するため、近年、陸上養殖の需要が高まっています。特に、高単価が見込める海水魚の陸上養殖のニーズが増加する一方で、排水による環境汚染や餌代の高騰といった課題も抱えています。

こうした背景のもと、アクアポニックスへの転換に関する問い合わせが増えるなか、エア・リキード社と協力し、商業化に向けた海水アクアポニックスの共同実証を行うことになりました。これまで海水アクアポニックスは、弊社を含む複数の企業により実証が行われてきましたが、まだ実用化には至っていないのが現状です。本実証実験で使用する商業規模のシステムは、世界的に見ても初の試みではないかと思います。

本プロジェクトを成功させ、将来的には、アクアポニックスで育てた美味しい魚を食卓に届けることで、持続可能な生産システム「アクアポニックス」の魅力を多くの方に知っていただきたいと考えています」

⽇本エア・ リキード 牧原康⼆ 社⻑兼CEOのコメント

「エア・リキードとアクポニとの共同研究は、持続可能な食料生産の未来を拓く画期的な取り組みです。両社がそれぞれ培った技術と知見を融合させることで、商業規模へ向けての実証検証を行っていく事により、環境負荷を低減し、次世代食料システムの構築に貢献できると考えています」

エア・リキード・ラボラトリーズ コクスム・チョウ代表取締役のコメント

「サステイナビリティはエア・リキードの戦略的ビジョンの中核を成しており、 それはエア・リキードグループの環境フットプリント削減のためのゆるぎない取り組みの原動力となると同時に、顧客のサステイナビリティの実現をもサポートしています。独創的に組み合わせた科学的専門知識、産業イノベーション、最先端の技術を駆使し、エア・リキードはより持続可能な未来の実現に尽力しています。この取り組みは、イノベーション・エコシステムにおける戦略的パートナーシップによってさらに強化され、変革的なソリューションの開発を可能にします。

この取り組みの代表的な例として、「海水アクアポニックス未来ラボ – 商業化モデルの設立」が挙げられます。これは、アクポニとエア・リキードの両者に飛躍的な技術的ブレークスルーをもたらす画期的なパートナーシップです。エア・リキードがパイオニアとして手掛ける水産養殖と水耕栽培のガス応用技術を統合することにより、このコラボレーションが持続可能な食品生産の実現に向けて革命を起こすことを目指しています。また、農場から食卓まで、この取り組みにより効率を高めて環境への負荷を削減し、食品の質を向上させることを目指します。このパートナーシップは、イノベーションとサステイナビリティのカタリストとしてのエア・リキードの役割を強調し、より環境に優しく、より耐久性のある未来への道を切り開きます」

会社概要

株式会社アクポニ

「アクアポニックスで人と地球をHAPPYに。」をビジョンに掲げるアクアポニックス専門企業。よりよい形で資源が循環する社会を目指し、生産者と共に食の生産流通を変革するためのサービス・製品開発を行う。

所在地:〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F

設立:2014年4月2日

代表者:代表取締役:濱田健吾

事業概要:

・アクアポニックス農場の導入支援/運用支援

・アクアポニックス・アカデミー(アクアポニックスを体系的に学べる講座)

・導入支援コンサルテーション(導入計画、品種選定、生産システム選定、設計、業務プロセス作成等)

・生産管理コンサルテーション(スマホアプリ、環境センサー、Webカメラ等を活用した生産支援)

日本エア・リキード合同会社

日本エア・リキード合同会社(ALJ)は1907年に創業、100年以上にわたって日本の産業の発展に貢献してきた。ALJは約2,000人の高度な技能を持つ従業員を擁し、エレクトロニクスなどの産業分野の企業に窒素や酸素を供給し、顧客と連携して問題解決や共同研究を行う。

所在地:〒108-8509 東京都港区芝浦3丁目4番1号 グランパークタワー

代表者:社長 兼 CEO 牧原 康二

URL:https://jp.airliquide.com/

株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

エア・リキードのR&D拠点の一つとして現在主にエレクトロニクス・エネルギー分野の研究開発を担う。研究員は、世界水準の最先端ラボや産業プラットフォームを活用し、課題解決のための革新的なソリューションを生み出す。

所在地:〒239-0847 神奈川県横須賀市光の丘2番2号(イノベーションキャンパス東京)

代表者:代表取締役 コクスム・チョウ