安定同位体事業、PETがん診断の「Water-18O」で世界シェア40%、アルツハイマー病や心筋血流測定へも適用

大陽日酸イノベーションユニット“未来への挑戦”【SI事業部】

大陽日酸は、産業ガスを起点とする自社保有のコア技術と、パートナー企業や研究者とのオープンイノベーションで獲得した製品・技術との連携による次世代の新しい価値創造を目指し、化合物半導体製造装置や安定同位体、金属積層造形(AM)、エレクトロニクス向け特殊材料、バイオテクノロジーなどの分野でグローバルな事業拡大を推進している。安定同位体(Stable Isotope、SI)事業を担当するイノベーションユニットの村上 祐児 SI事業部長は、報道向けの説明会で大陽日酸が世界シェア40%(同社推定)を持つ酸素安定同位体の分離濃縮技術をベースに「炭素や窒素、水素など酸素以外の安定同位体事業も拡大」していきたいと、”未来への挑戦“を語った。

SI事業部は、1986年に大陽日酸の前身である(旧)日本酸素でSIプロジェクト部として発足した。当時、日本酸素の関連会社だった米国ISOTEC社が、世界に先駆けて安定同位体の分離濃縮、製造販売に成功し、この製品を日本に輸入販売する形で大陽日酸のSI事業はスタートしている。

その後、2000年に「ISOTECブランド」製品の国内独占販売権を取得するとともに、大陽日酸の自社コア技術である産業ガスの深冷分離を応用した安定同位体濃縮法の開発に成功、2004年に世界初となる超高純度酸素深冷分離技術による「Water-18O」1号プラントを千葉県市原市五井に竣工し、メーカーポジションを獲得した。さらにPET(ポジトロン断層撮影診断)のがん診断薬18F-FDGの原料として「Water-18O」の需要が増加するのに合わせて、2号(千葉県袖ケ浦市)、3号(山口県周南市)プラントを建設、現在では3プラント合計で世界最大となる年産600kgの「Water-18O」生産能力を誇る。

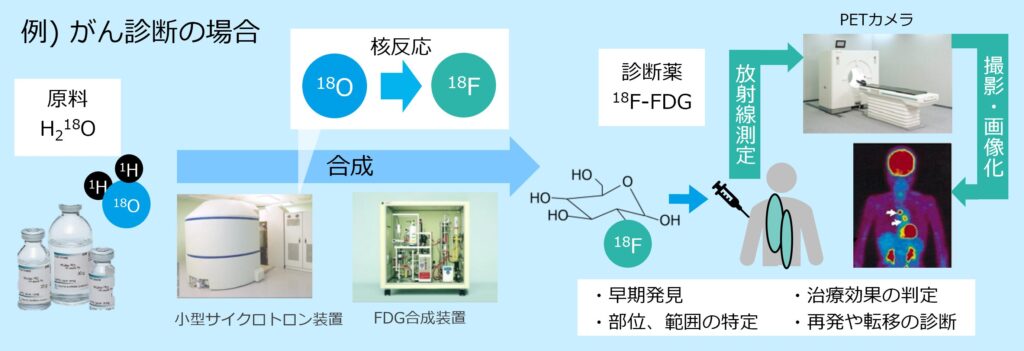

「Water-18O」は、質量数18の酸素安定同位体18OをH(水素)と反応させた化合物で、PETカメラによるがん診断に必要な放射性診断薬18F-FDGを合成するための原料となる。これにより、がんの早期発見や治療効果の判定、がんの部位・範囲の特定、再発や転移の診断が可能となり、さらにがん以外のアルツハイマー病や心筋血流測定の診断など、様々な疾患に対応したPET診断薬が承認されたことから、今後もPET診断薬の原料として「Water-18O」の需要は増加するとみられている。現在は世界43ヵ国に出荷、世界シェア40%(同社推定)だが、今後、診断のための設備普及が見込まれる中南米、アフリカでの新規顧客を獲得することで、さらに輸出国とシェアが伸びることが予想される。

「究極の分離技術」で同位体を濃縮

同位体とは、原子番号が同じで質量数が異なるもので、天然の酸素の場合は質量数が 16、17、18 の三種類の同位体が存在し、その含有率は99.759%、0.037%、0.204%と、普通の酸素(16O)に比べて17Oと18Oの割合は非常に微量になる。それぞれの同位体は物理化学的性質がほとんど同じであるために濃縮・分離するのは極めて難しい。質量数18の酸素である18Oの濃縮方法としては水(H2O)の蒸留法、あるいは一酸化窒素(NO)の蒸留法などがあるが、大量のエネルギーが必要でプラントの安全性にも問題があるなど、高品質な製品を大量生産するには難点があった。

大陽日酸は世界で唯一、この酸素同位体を深冷蒸留によって、酸素(O2)から同位体を濃縮することに成功し、水からの蒸留などに比べエネルギー消費を大幅に効率化、安定的な大量生産が可能となった。ここには、空気からセパレートガス(酸素・窒素・アルゴン)を深冷分離する産業ガス起点の自社技術が活かされており、酸素以外の水素や窒素、その他の不純物が含まれる水(H2O)や一酸化窒素(NO)から濃縮される18Oに比べて、セパレートガスとして製造される高純度な酸素(O2)から同位体を濃縮する大陽日酸の方式は、より純度の高い18Oが得られることも競合に対するアドバンテージであるとしている。

同位体には16Oや17O、18Oのような放射線を出さない安定同位体と、原子核が不安定であるために原子核が崩壊して何らかの放射線を放出する放射性同位体の2つのタイプがある。例えば水素の同位体では質量数1の1H(普通の水素)と質量数が2の2H(Dと表記。重水素と呼ばれる)の安定同位体のほか、質量数3の3H(トリチウム)の放射性同位体が存在する。

同位体の市場は、こうした質量数の違いや放射線の利用という特徴から、主として大学・公的研究機関向けの研究用途の領域で、診断薬・原子力・材料・バイオ・環境・創薬・医薬・基礎研究などの分野で利用されてきた。村上SI事業部長によれば「近年、原子を観察することができるようになって、同位体を原子レベルでコントロールする市場が出てきた。このため、同位体を原料に工業製品として使う用途へのシフトが鮮明になっている。研究向けはテーマが終わればそれで終了ということが多いが、産業という形で非常に多くの量を継続的に使うことで、市場自体が大きく伸びている」と説明している。

SI事業部が扱うのは基本的に放射線を出さない安定同位体だが、その製造には質量、沸点などの微小な物理的性質の差を利用する「究極の分離技術」が必要になる。大陽日酸では大量生産が困難なうえ、生産コストも大きいため競合メーカーは少なく、市場価格も高値で推移するとみており、2004年に100億円未満だった安定同位体の世界市場は、2030年までに500億円を超えると見込んでいる。

酸素以外の炭素・窒素・水素の安定同位体市場へ事業を拡大

大陽日酸は2019年に、「Water-18O」の3号プラントの副生ガスから、18Oよりさらに希少な質量数17の酸素同位体17Oの濃縮による「Water-17O」の製造にも成功、MRI用造影剤の原料として脳血流や脳髄液を含めた脳内水動態の画像化による様々な疾患の病態解析への利用が進められている。

また、安定同位体については、酸素以外の元素(炭素、窒素、水素)についても、量子技術や核融合燃料、新エネルギーなどの分野で産業用途として利用されることが期待されている。炭素の安定同位体12Cは量子センサー用ダイヤモンド、次世代の高感度センサーとして注目され、ヒト脳磁などのわずかな生命現象の変化をとらえる生体計測や、EV用電池・パワーデバイスの計測の用途に、また13Cは分子診断プローブとして「DNP-MRI」や呼気検査へ展開、重水素(D)は核融合燃料、15Nはクリーンエネルギーへの活用が想定されている。

大陽日酸では、現状では酸素以外の安定同位体は海外からの輸入により国内への供給を行っているが、今後これらの安定同位体の需要が、産業用途向けに拡大するスピードを見極めながら、自社製造プラントによるメーカーポジションの確保に向け、SI事業の拡大に挑戦することになる。

村上 SI事業部長によれば、基本的には酸素安定同位体の深冷分離離技術と同様の原理に基づいてその他の同位体も濃縮を行うことができるため、分離プロセスに供給する元素を変えることで目的の安定同位体を製造することになる。ここでも産業ガスメーカーとしてのコア技術が深く関係しており「(製造だけでなく保安面のリスクを含めて)大陽日酸が『The Gas Professionals』であること、これが最大の強みとなり、いかにコア技術を使ってその周辺を広げていくかが勝利のパターンになる。コストコントロールをはじめ、様々なノウハウを利用することがポイント」としている。